|

|

相対性論、素粒子物理学、原子核物理学、物性物理学等の最先端の物理学について学習し、物理学に関する興味を深めること。

|

教員:

小田 研、鈴木 久男、大西 明、三品 具文 |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

私たちの生活している現代社会は科学技術の上に成り立っています。その科学を知ることは北大生として必要不可欠です。この授業では、科学の基礎としての物理学を概観します。物理学の基本的知識やその考え方の習得、それに基づいた自然に対する洞察力を涵養することが目標です。デモ実験や演習(小テスト)、宿題で理解を深めます。

|

教員:

小野寺 彰(北海道大学大学院理学研究科)、細川 敏幸(北海道大学高等教育推進機構) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~高度な専門性と卓越した学習指導力の獲得を目指して~

|

北海道大学は、開学以来130年以上に渡って多くの研究者を輩出し、世界屈指の研究業績を積み上げてきました。その資産の中から、生物におけ る新学習指導要領のキーワードに対応したプログラムを講義と実験で提供します。

またそれらの内容を教育現場で展開する上で、どのような学習指導が生徒に必要なのか、生物教育のエクセレントテーチャーたちとディスカッションするナイトセッションや、北大博物館の資産を元にした実習:ナイトツアーなどを通して体験的に学びます。最終日は、「学習意欲」の新しい知見を元にしながら、意欲を引き出す生物授業の方法について解説します。

中学校、高等学校等の理数教育を担当する教員に、最先端の科学技術や才能ある生徒を伸ばすための効果的な指導方法を合宿形式で修得してもらうことで、理数教育における指導力向上やリーダーの育成、教員間のネットワーク形成を支援する科学技術振興機構(JST)のプログラムです。

日時 2011年8月12日~15日

場所 北海道大学情報教育館4F・高等教育推進機構、 北海道大学理学部、北海道大学総合博物館

・8月12日(金)

16:30-17:00 受付

17:00-18:00 オリエンテーション

・8月13日(土)

08:30-09:00 開会式

山下 正兼(北海道大学)

09:00-10:20 講義1 タンパク質(リコンビナントタンパク質の作製とその応用)

荻原 克益(北海道大学)

10:30-11:50 講義2 細胞(膜と細胞骨格)動的演算子としての細胞

松島 俊也(北海道大学)

12:50-14:10 講義3 DNA(遺伝子とは何か:古くて新しい問題)

瀧谷 重治(北海道大学)

14:30-17:20 実験1 タンパク質

荻原 克益(北海道大学)

14:30-17:20 実験2 細胞

松島 俊也(北海道大学)

14:30-17:20 実験3 DNA

瀧谷 重治(北海道大学)

18:30-20:30 演習1 ナイトツアー(北海道大学総合博物館)

「生物教育における博物館の新たな可能性」

湯浅 万紀子(北海道大学)

-展示見学・ディスカッション

-発表・講評

・8月14日(日)

09:00-10:20 講義4 形態(人体と脊椎動物の比較から)

寺前 洋生(北海道教育大学札幌校)

10:30-11:50 講義5 バイオーム

大原 雅(北海道大学)

12:50-14:10 講義6 系統・分類

柁原 宏(北海道大学)

14:30-17:20 実験4 進化と系統

柁原 宏(北海道大学)

14:30-17:20 実験5 系統解剖

鈴木 誠(北海道大学)

14:30-17:20 実験6 分類

大原 昌宏(北海道大学)

18:00-20:00 演習2 ナイトセッション「なぜ学習指導が重要か」

-全体セッション 植物がミネラルの取り込みをコントロールする仕組みの応用

高野 順平(北海道大学)

-ポスター・セッション

・8月15日(月)

09:00-10:00 講演1 君たちに望むこと!日本の理科教育 科学技術立国の再興をめざして

有馬 朗人(元文部大臣)

10:10-11:30 演習3 意欲を引き出す生物授業とは何か-やる気のない生徒に何が必要か-

鈴木 誠(北海道大学)

11:40-12:20 講演2 これからの生物教育に何が必要か-一歩先の生物教育を創るために-

田代 直幸(文部科学省教育課程課)

12:20-12:40 閉会式

山下 正兼(北海道大学)

|

教員:

山下 正兼 (北海道大学大学院理学研究院)、荻原克益(北海道大学大学院理学研究院)、松島俊也(北海道大学大学院理学研究院)、瀧谷重治(北海道大学大学院理学研究院)、湯浅万紀子(北海道大学総合博物館)、寺前洋生(北海道教育大学札幌校)、大原雅(北海道大学地球環境科学研究院)、柁原宏(北海道大学理学研究... |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 理学/自然科学, 理学研究院, 理学部, 理学院, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

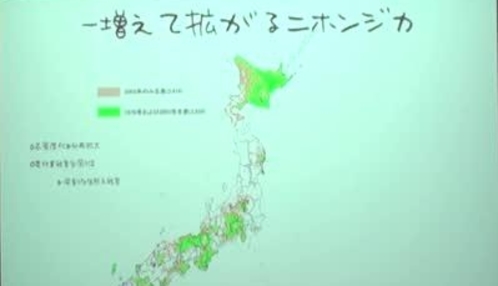

野生動物と人類の関係を歴史的および生態学的観点から整理し,野生動物とのつきあい方、「共存」の可能性を、多様な側面から検討します。また、具体的な事例をもとに、「野生動物保全」にいかに多くの人的・社会的要素がかかわっているかを理解し,自らと野生動物とのつきあい方を考える機会を提供します。

|

教員:

立澤 史郎(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

一年間を通じて計算機のプログラミングに習熟する。

スケジュール

1.エディタの使い方

2.コマンド作成とコンパイル

3.C言語による入出力

4.配列の使い方

5.関数と変数のスコープ

6.配列とポインタその1

7.配列とポインタその2

|

教員:

坂上 貴之(理学研究院) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

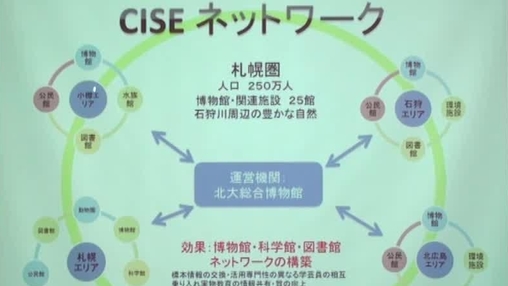

教育デリバリーシステム「トランクキット」の開発と普及

|

「CISE(Community for Intermediation of Science Education)ネット」は、札幌周辺地域の教育施設が連携し、地域住民への実物科学教育を進めるネットワークです。連携する教育施設の特性に応じた実物教育をおこない、その成果をまとめ地域の知財とし発信します。連携施設が協同して効果的な教育を行うため、教材プログラムの開発を進めています。その主となる活動のひとつが、トランクキットです。

今回のセミナーでは、道内の施設や団体によって活用されている教材を紹介し、今後のトランクキット開発についての意見交換の場とします。

主催: CISEネット(運営機関:北海道大学総合博物館)

|

教員:

大原 昌宏(CISEネットコーディネーター/北海道大学総合博物館) 、小林 真樹(帯広百年記念館)、伊藤 彩子(帯広百年記念館)、山崎 真実(札幌市博物館活動センター) 、森口 雅和(札幌市環境プラザ 指定管理者:財団法人 札幌市青少年女性活動協会) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 理学部, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【概要】

「環境マネジメントシステム」という考え方とは一体何なのだろうか。どのような背景の下にこのような考え方が生まれ、社会の中で広く共有されるに至っているのだろうか。環境マネジメントシステムという考え方を制度として具体化したものの一つが、国際標準化機構(ISO)が策定した国際規格ISO14001といえる。具体的な制度であるISO14001の、制度としての解説は世に溢れているが、その基となった考え方に関して言及がなされることは、殆どといっていいほどない。

本講義では、この環境マネジメントシステムという考え方に着目し、これが社会の中でどのように生まれ、広がり、そしてISO14001という国際規格になったのかを概説する。その上で、このような考え方が、これからの社会の中でどのような意味を持ち、また、どのような役割を果たしていくかを展望する。

【スケジュール】

1.問題提起(環境マネジメントシステムをどう捉えるか)

2.環境主義の台頭

3.環境監査の導入

4.地球環境問題の登場

5.地球サミットでの議論

6.ISO14001の策定へ

7.ISO内部での議論

8.ISO14001が持つ意味

9.普遍的な問題への対応

|

教員:

倉田 健児(公共政策大学院) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

固体地球の物質的および物性的な層構造、運動、熱的状態等を物理学的に理解し、かつそれらの観測手段について概観する。また月惑星との比較を通じてそれらの理解を深める。

1. 地球の形と重力、静水圧平衡

2. 層構造、アイソスタシー、リソスフェアとその剛性、マントルの粘性

3. 地球の双極子磁場とその歴史

4. 地球潮汐とその計測、地球ー月系とその力学進化

5. 地球の回転とその変動

6. 衛星で測る地球重力場、地上で測る重力場

7. リソスフェアの動きとその計測

8. 宇宙測地技術の原理

9. プレートの発散境界と収束境界における諸現象

10. 月惑星の重力場とその異常、回転とその変動

|

教員:

日置 幸介(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

昆虫は形や行動の多様性の宝庫である。これまでに命名された真核生物の半数以上を昆虫が占めるが、その種多様性の解明度は10分の1程度とも見積もられており、われわれが目にしたことも無い未知の形を備えた昆虫がまだ沢山いることも間違いない。昆虫分類学者はその多様性の発掘に力を注ぎ、また系統学者・形態学者は、ミメティクスネタの宝庫とも言える多様性を、工学者とは違う観点で見つめている。昆虫の未知の多様性がごく最近明かされた例として、雄で交尾器が逆転した昆虫について、そして形態・系統学的観点からの昆虫の形の研究例として、昆虫の跳躍行動の進化について紹介する。

|

教員:

吉澤 和徳(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 学部横断型プログラム, 理学部, 総合博物館, 複合分野/学際, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

トポロジーの基本的な考え方や歴史的発展,理工学への様々な応用をやさしく紹介する.

|

教員:

石川 剛郎(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

1630 年、フランスの法律家 Pierre de Fermat は本の欄外に次のような内容の書き込みを残した.

「3 以上の整数に対して、不定方程式 x^n + y^n = z^n は整数解を持たない. このことの驚くべき証明を私は見つけたが、これを記すには余白が小さすぎる…」

この命題の正否はなんと約 370 年後、1995 年になるまで決着がつかなかった. 授業ではこのような問題が産まれる背景を古代の数論から掘りおこし、問題解決のためにどのような努力が払われたかを歴史を追って見ることにする. 必要な予備知識としては高校数学 I、IIA、IIB で十分である.

|

教員:

松下 大介(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両生類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指した。それは、水圏からの脱出、すなわち体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生を生み出した。この陸上への進出がなければ、私たちヒトは今日存在しなかったのである。

本講座は、現存する両生類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両生類周辺の環境を通して、総合的に両生類を捉えようとするものである。また文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターしようというものである。

|

教員:

鈴木 誠(高等教育機能開発総合センター) |

開講年:2004

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部横断型プログラム, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

写像空間のトポロジーと幾何と特異点

|

「写像空間のトポロジーと幾何と特異点」について講義する. 幾何学や大域解析の諸問題は,多様体と多様体間の可微分写像の言葉で記述される.その際の常套手段として,扱うクラスの写像の全体に位相や微分構造を入れて,その写像空間を解析することにより,もともとの問題にアプローチするという方法がある.この方法を説明する.

その過程で,関連する幾何学の問題,大域解析の問題,さらに特異点論との関係を論じる.

幾何学や大域解析,非線形問題,特異点論に興味を持つ人に最適である.

「美しいものは皆,写像空間の特異点である」

|

教員:

石川 剛郎(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2004

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

現代社会における数値計算の役割

|

現代社会においてはコンピュータの利用は必要不可欠になっている。これは単なる娯楽のためというだけでなく、高齢化社会において少ない労働力で高い作業効率を得ることが、我国の社会における課題となっているためでもある。

このことは教育現場にも当てはまり、日本全体で教材を共同で利用するなど、コンピュータやネットワークを使った教育の効率化の可能性はたいへん大きい。

このような作業効率・教育効率の向上の上では、様々な機能を提供するサーバーコンピュータ (多くは Unix ワークステーション) を使いこなせること、サーバー上でのプログラムを作成する技術、そして Webpage やプリントでの表現等の重要性が今後増していくものと考えられる。

この授業では、サーバーとして用いられている Unix コンピュータ上で実際にプログラムを組み、数値計算による問題解決を体験することを通じて、必要なコンピュータの利用法、プログラムのアルゴリズムの構築方法、計算結果の可視化 (グラフ化)、Webpage へのグラフの表示、TeX などを利用した数式・図を含むプリント作成方法等について修得することを目的とする。

|

教員:

大西 明(理学研究院) |

開講年:2003

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【講義概要】

現代社会においてはコンピュータの利用が必要不可欠となっているとともに、その利用を支えているOS、およびプログラムの開発の重要性も増してきている。

この授業では、実際にUnixコンピュータ上でプログラムを組み、数値計算による問題解決を体験することを通じて、数値計算に必要なコンピュータの利用法を修得し、数値計算の基礎的な概念を理解するとともに、プログラムのアルゴリズムの構築方法について訓練することを目的とする。

【スケジュール】

1. 実数の和

2. 数値積分 その1: function

3. 数値積分 その2: subroutine、課題その1

4. 数値積分: 課題を進める

5. 微分方程式 その1: 1変数1階微分方程式

6. 微分方程式 その2: 1変数2階微分方程式

7. 微分方程式 その3: ケプラー問題

8. 一般の方程式、2分法と Newton 法

9. 課題 その2

10. 課題 その2 続き

11. 乱数 その1

12. 乱数 その2

13. 演習のまとめ等

|

教員:

大西 明(理学研究院) |

開講年:2003

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【講義概要】

複素数 “i” を使った微積分の立場から,既習の微積分をもう一度見直し,現代数学の基礎と応用を概観する.

なお,題名の「愛」は,言うまでもなく複素数 “i”(アイ)にかけた駄洒落だが,ややもすると無味乾燥に見えてしまう微積分が、複素数 “i” を使うことによって見通しが良くなり面白く感じられ,学生諸氏が少しでも数学を好きになってくれれば良いな,という願いもこめたネーミングである.

「数理のこころを知りたいならば,愛で始めよ微積分」

【スケジュール】

1. “i” と複素数

2. 複素多項式

3. 複素数平面

4. べき級数

5. 指数関数

6. オイラー(Euler)の公式

7. 円周率再論

8. 三角関数再論

9. 収束半径

10. 項別微分

11. 実関数の微分学再論

12. 線積分と留数

13. コーシー(Cauchy)の積分定理

14. 実関数の積分学再論

15. フーリエ(Fourier)級数

|

教員:

石川 剛郎(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2003

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【概要】

熱力学は熱現象に関する経験的法則を整理し、法則に体系化したものである.はじめに、理想気体を例にして熱力学的状態とそれを表す熱力学変数について学ぶ。

さらに熱力学の第1法則を導き,比熱等の幾つかの熱力学的量を導出し,熱力学を体系的に理解する。熱現象の可逆過程と熱力学の第2法則を考察し,エントロピーの概念を導入する。

【スケジュール】

1.熱現象

2.熱平衡状態(状態量の導入と理想気体の状態方程式)

3.熱力学第1法則(エネルギー保存則と基本的な熱力学的変化の過程の考察)

4.熱力学第2法則(不可逆過程の考察とエントロピーの導入)

|

教員:

辻見 裕史(北海道大学大学院電子科学研究所) |

開講年:2003

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

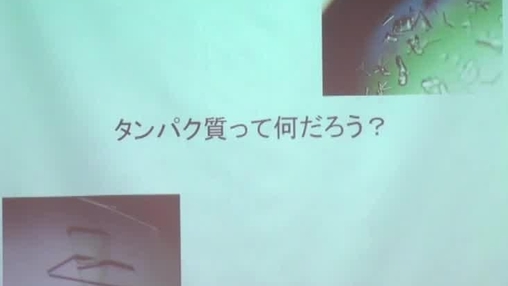

私達の体の中には何万種類というタンパク質が存在しています。食べ物を消化する時、バイ菌をやっつける時、筋肉を動かす時、タンパク質はいつも忙しく体の中で働いています。私達の研究室ではタンパク質の結晶を作って、タンパク質の立体構造“カタチ”を調 べています。当日は、最初に講義室でセミナー「タンパク質とは何か」を行い、タンパク質の生命現象における役割をご紹介します。その後実験室に移動し、皆さんにタンパク質の結晶化を体験してもらいます。昼食後は当日作製した結晶と塩化ナトリウムの結晶の観察を行います。最後にセミナー「タンパク質のX線結晶構造解析」を行い、タンパク質の立体構造がどのようにして得られるのかについてご説明します。さあ、私達と一緒にタンパク質の結晶を作って、タンパク質の“カタチ”を調べる仕組みを勉強してみませんか?!

・2010年9月23日

8:30 集合

8:30-9:00 実験室へ移動・自己紹介

9:00-9:15 科研費の説明

9:15-9:50 実験「ピペッターの使い方の説明・練習」

9:50-10:10 講義「結晶化方法の説明」

10:10-11:30 実験「結晶化」

11:30-11:50 講義「結晶化の原理説明」

11:40-13:00 昼食・研究室見学

13:00-13:20 講義「タンパク質とは?」

13:20-13:40 講義「X線結晶構造解析について」

13:40-14:40 実験「結晶観察」

14:40-15:00 考察

15:00-15:30 クッキータイム

15:30-16:00 修了式

16:00 解散

|

教員:

田中 勲(先端生命科学院)、喜多 俊介(生命科学院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, ひらめき☆ときめきサイエンス, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

惑星探査の新しい時代が始まる

|

ゲストの高橋幸弘さんは、金星の「カミナリ」について研究しています。金星にカミナリがあるかどうかは、30年来議論が決着しない大問題であり、これを解明することは、金星の気象を理解する上で大変重要な鍵となります。高橋さんは、金星探査機「あかつき」に搭載するための、LAC(愛称:ウリボウ)と呼ばれるカミナリ観測専用カメラの開発を手がけました。金星のカミナリの性質がわかることで、金星の大気の動きについて理解を深める貴重な手がかりが得られると期待されています。今回のサイエンス・カフェでは、金星のカミナリをはじめとする惑星や地球の大気現象の面白さと、その謎を解き明かす雷放電観測を利用したユニークなアプローチについてご紹介いただきます。

高橋 幸弘

1965年、千葉県四街道市生まれ。北海道大学大学院理学研究院教授(宇宙惑星科学分野)。カミナリ放電や電離圏・磁気圏での電気現象を軸に、地球及び惑星の大気を銀河宇宙線や太陽活動など宇宙空間との関連に注目しながら、その物理・化学過程の解明を目指しています。そのために、新設した口径1.6mの望遠鏡、惑星探査機搭載機器、地球周回の大学衛星、世界雷放電観測網などハード及びソフトウェアの開発とそのデータ解析を行っています。趣味は一年前から始めたアーチェリー。忙しい合間を縫って、週末家族が暮らす甲府で息子さんと楽しんでいます。

|

教員:

高橋 幸弘(北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

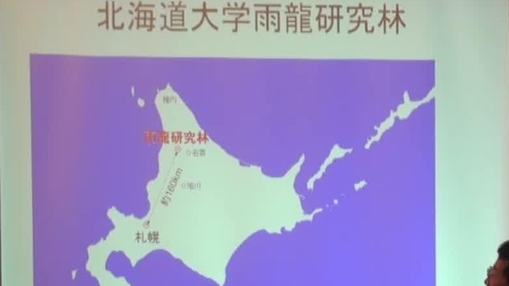

科学者と見る北大研究林

|

最後に森の土を踏みしめたのはいつですか?森の土の手触りや香りを覚えていますか?北海道大学は世界一の規模を誇る研究林を持っています。札幌から北へ約200km、幌加内町に広がっているのが、1901年に北大で最初に創設された雨龍研究林です。今回のカフェでは、その北大雨龍研究林で「森林における土壌の役割」や「二酸化炭素を含む炭素や養分の循環」などの研究をしている柴田英昭さんに、森や土の魅力を語っていただきます。普段森を歩くとき、私たちは木々や草花、野鳥など、地上に目がいきがちですが、本当の森の魅力は土にある、と柴田さんは言います。ミミズや地中の無数の微生物は豊かな土壌を生み出しています。でも実際にどのようなメカニズムで森が維持されているかは、意外と謎が多いそうです。カフェでは雨龍研究林で撮影した映像を見ながら、柴田さんと一緒に森を散歩するような感じで、森林と土の秘密をひもといていきます。カフェの後には、下を向いて森を歩くのが楽しみになること、間違いありません♪

|

教員:

柴田 英昭 (北海道大学北方生物圏フィールド科学センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 北方生物圏フィールド科学センター, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~恐竜からのタイムカプセル~

|

生きている恐竜を見たことがある人は、だれもいません。研究者はその姿を、発掘された化石から想像してきました。大きな体に鋭い歯、低い声で吠えながら、ドスンドスンとものすごい足音で歩いて行く・・・みなさんはどんな恐竜の姿を想像しますか?今回のゲストは、アラスカやアルゼンチンで実際に発掘調査を行っている小林快次さんです。現在開催されている恐竜の企画展、『アラスカの恐竜』(北海道大学博物館)に関わっておられる恐竜のスペシャリストです。恐竜はいったいどのように誕生して、どんな進化をし、そしてなぜ姿を消したのか。今回はそんな恐竜のひみつを探ってみます。大昔の地球で、今の人類と同じように世界を支配していた恐竜。そんな恐竜たちの時代に、小林さんと一緒に思いをはせてみませんか。

|

教員:

小林 快次(北海道大学総合博物館) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

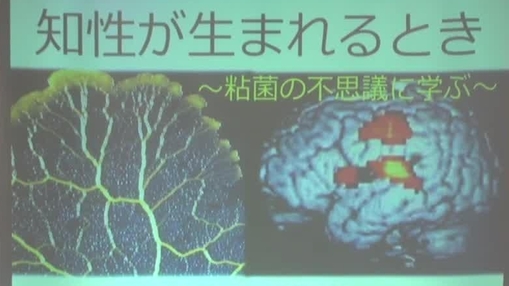

~粘菌の不思議に学ぶ~

|

粘菌といえば、何を思い浮かべますか? 年配の方は南方熊楠(みなかたくまぐす)や、那須の御用邸で採集していた昭和天皇を思い浮かべることでしょう。また漫画『風の谷のナウシカ』では、腐海の世界に生きる心を持つ重要な生き物として、粘菌は登場します。粘菌は、朽ちた木の下や鉢植えなどの湿った場所を好み、意外と身近に存在するアメーバ状の単細胞生物です。この粘菌が迷路を解いたり、鉄道網のような輸送効率に優れたネットワークを作ったりといった「知性」を持つという研究が、最近脚光を浴びています。いったい知性とは何なのでしょうか? 粘菌のような原始的な生物でも、本能的に秩序だった行動をとることで生き残ろうとします。このような現象は、「自己組織化」と呼ばれ、雪の結晶の成長や、気象衛星からみた雲の模様、化学反応など自然界にも多く存在しています。あたかも「知性」を持つかのように振る舞う粘菌の謎を解くキーワードが「自己組織化」なのです。

今回のカフェでは上田哲男先生と一緒に、実際の粘菌を見て、触ってもらいながら、粘菌の不思議な魅力と、そこに潜む「知性」とは何かを考えます。粘菌と知恵比べして遊ぼう!

|

教員:

上田 哲男(北海道大学電子科学研究所) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 理学/自然科学, 理学部, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

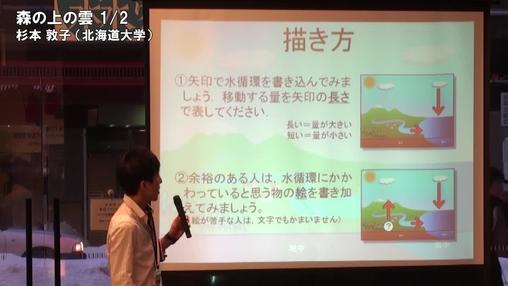

―シベリアを環(めぐ)る水の話―

|

地球上の生き物にとって必要不可欠な水。水は雲や雨、さらに川、海、氷河などに姿を変えながら私たちのまわりを循環しています。では水が循環する背景にはどのような要素が関わっているのでしょうか?また、地球温暖化によって水の流れはどのように変化していくのでしょうか?今回のゲストは、水循環を研究している杉本敦子さん。研究の舞台、それは札幌から約3000km離れた、永久凍土とタイガ林が広がるシベリアです。杉本さんはそこで様々に“かたち”を変える水を追いながら、生物と環境の相互作用を明らかにすることを目指しています。本日はその研究について、フィールドワークの写真を交えながらお話しいただきます。さらに、まだ明らかになっていない地球温暖化と水循環の関係について、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。

|

教員:

杉本 敦子(北海道大学大学院地球環境科学研究院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部, 環境科学院/地球環境科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~PCRと電気泳動で米の品種を特定する~

|

遺伝子には、生命をつかさどる情報がたくさん書き込まれています。科学技術が進歩したおかげで、植物や動物、わたしたち人間の遺伝子に書き込まれている、全ての情報が明らかになりました。遺伝子の情報がわかれば、さまざまな生物のもつ特徴を理解することができます。遺伝子研究の基本実験技術として世界の研究者がPCR 法や電気泳動法を利用しています。

このプログラムでは、調べたい遺伝子を人工的に増やすPCR 法と、その大きさを分析する電気泳動法を利用して、私たちが普段食べているお米の特徴を調べます。分析結果をパズルのように組み合わせて、お米のもっている遺伝子コードを解読しましょう!

|

教員:

出村 誠(先端生命科学研究院)、塚本 卓(生命科学院)、北村 優紀(生命科学院)、高橋 里佳(生命科学院)、木戸 浩貴(生命科学院)、藤井 敦彦(生命科学院)、柴崎 宏介(生命科学院)、倉田 拓郎(理学部) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, ひらめき☆ときめきサイエンス, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ファカルティハウス エンレイソウで開催された、北海道大学大塚賞受賞者講演会 (2011)の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

蛭田 千鶴江(理学研究院)、梅本 紘子、趙 シンゲツ(情報科学研究科)、長谷部 理絵 |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 文学部, 理学部, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |